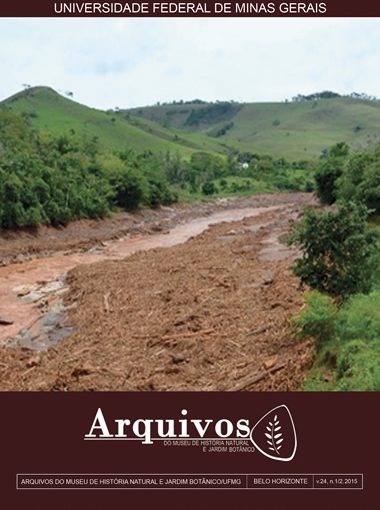

No dia 5 de novembro de 2015, a barragem do Fundão que segurava os rejeitos da mineração de ferro da empresa SAMARCO rompia. Na catástrofe, 19 pessoas morreram e cerca de 1600 ha nas margens do Rio Doce e dos seus afluentes foram recobertos por uma lama carregada em resíduos do tratamento dos minerais de ferro. Em poucos dias, a onda de lama chegou até o oceano Atlântico e mais de 300.000 pessoas foram afetadas de alguma forma, pela destruição da sua vila e do seu território, pela perda dos seus meios de subsistência, do seu quadro de vida e das suas raízes territoriais ou, pelo menos, pela falta de água adequada ao consumo. Verificou-se logo tratar-se da maior catástrofe ambiental já registrada no Brasil, que foi amplamente comentada na imprensa internacional.

Os jornais brasileiros e os programas de rádio e de televisão logo passaram a divulgar os depoimentos dos moradores vitimados e as declarações contraditórias feitas por ambientalistas e pelos representantes das empresas envolvidas. Todos opinavam sobre as responsabilidades, os riscos a curto e longo prazo consecutivos ao fluxo de partículas transportadas e depositadas, ou sobre as medidas a serem tomadas a curto e médio prazo. Era muito difícil para os leitores avaliar o que seria palpite, oportunismo, ou ainda, opinião credenciada.

Diante desta situação, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) organizou em fevereiro de 2016, um encontro de acadêmicos especialistas relacionados às ciências da terra e da vida, bem como de administradores e engenheiros. Participaram representantes tanto do Estado do Espirito Santo quanto de Minas Gerais – as duas unidades da União diretamente afetadas. O objetivo era de montar uma rede de discussão e elaborar propostas para contribuir às ações destinadas a ajudar a população e a recuperar, na medida do possível, o meio ambiente da bacia do Rio Doce.

Ao participar deste encontro, me veio a ideia de solicitar a colegas de diversas áreas um texto sobre a situação, vista a partir da sua especialidade. Estes comporiam um número especial dos Arquivos do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG.

Não se trataria de propor um diagnóstico definitivo da situação (ainda prematuro) nem de apresentar soluções milagrosas; muito menos, de entrar nas polêmicas que tratavam de justificar ou condenar as empresas envolvidas. O objetivo seria de apresentar textos reflexivos que permitissem aos leitores de nível universitário dispor de opiniões fundamentadas em conhecimentos concretos. E propor aos administradores e planejadores elementos para orientar suas ações – tanto em relação à situação específica da catástrofe do Rio Doce, quanto em relação a outros eventos semelhantes. De fato, a publicidade feita a este drama oferece uma oportunidade para impor uma reflexão a respeito dos riscos inerentes às atividades de mineração e das falhas dos mecanismos que deveriam prevenir este tipo de ocorrência. O aspecto humano – o destino dos sobreviventes e das populações afetadas – não deveria ser esquecido, embora, passada a emoção dos primeiros dias, as discussões relativas ao drama tratem muito mais dos aspectos econômicos.

Hoje entregamos aos leitores este número especial, que tenta oferecer uma visão abrangente da problemática relacionada ao drama ocorrido no vale do rio Doce.

O primeiro texto, de autoria de R. Motta Pinto Coelho, aponta o problema generalizado do sistema de gestão das águas no Brasil. Enquanto poderia parecer lógico que esta gestão fosse feita por bacia hidrográfica, ela é administrada em função de divisões políticas (dos municípios). Desta forma, não há integração de políticas ao longo de um mesmo curso de água, muito menos, que contemple seus afluentes. Por outro lado, mesmo a nível local (municipal), não há continuidade de políticas em relação as águas, por serem elas submetidas às áleas das eleições e de programas de curta duração. O autor frisa o fato que outros acidentes similares àquele de Mariana ocorreram ao longo dos últimos anos no estado de Minas Gerais: em Cataguazes, Mirai, Itabirito e São Sebastião das Aguas Claras. O fato que, por não ter provocado tantas mortes e não alcançar a notoriedade, eles não serviram de advertência, salienta a irresponsabilidade daqueles que deveriam zelar pela segurança das populações e o respeito ao ambiente.

Na segunda contribuição, W. Brandt e A. A. Seabra Jr. expõem a existência e a intensidade de eventos sísmicos na história recente de Minas Gerais. Ao contrário do que se pensa geralmente, a estrutura geológica do estado não é totalmente estável. Logo depois da catástrofe de Mariana, defensores das empresas envolvidas apontaram este fato como um fator possível do rompimento da barragem. Obviamente, os críticos apontaram as declarações neste sentido como uma tentativa de eximir as mineradoras de sua responsabilidade. Mesmo assim, não se deve desprezar o papel eventual da instabilidade do embasamento, que os recentes estudos de paleo-sismologia e os registros modernos já tornaram conhecidos. Com efeito, tremores já tinham sido registrados pelos pesquisadores no Parque do Rio Doce; no Platô Moeda (município de Itabirito, não muito distante de Mariana) e uma barragem já tinha sofrido danos em 2014 em razão de abalos de origem sísmica. Desta forma, não se pode culpar a fatalidade caso eventos semelhantes tenham desempenhado um papel na tragédia: eram previsíveis e este risco deveria ter sido levado em conta pela gerência dos represamentos.

A comunicação seguinte, de autoria de A. Saadi, analisa o caminho da lama a partir da caracterização da geologia e dos compartimentos geomorfológicos regionais. Esmiúça a dinâmica da propagação do derrame em cada um dos trechos do vale principal e do curso inferior dos seus afluentes. Discute também as reações imediatas das autoridades e dos meios de comunicação após o rompimento, frisando que o evento reflete o “despreparo de todos os níveis de gestão territorial e sua fraca conexão com as esferas científicas e acadêmicas”.

Por sua vez, C. Schaefer e seus colaboradores lembram que desde 1799 Vieira Couto denunciava a degradação ambiental irresponsável produzida pelas técnicas predatórias de mineração. O primeiro garimpo do estado de Minas Gerais foi justamente aberto no rio do Carmo, onde, três séculos depois, ia ocorrer a tragédia do Fundão. Frisa que “a simples locação da barragem denuncia riscos potenciais”, embora “difíceis de prever com alguma certeza”. Depois desta declaração, os pesquisadores explicam as características da capa de lama estéril que cobriu os solos férteis dos vales. A partir da observação de uma área de 11 ha de várzea afetada, propõem um plano de recuperação utilizando elementos oriundos das próprias minerações para melhorar as qualidades físicas do solo, neutralizar a acidez e favorecer o desenvolvimento da população bacteriana. Finalmente, propõem uma metodologia experimental para testar a eficiência das medidas sugeridas.

Tratando dos danos causados à vegetação, D. L. da Silva M. Carvalho Ferreira e M. R. Scotti mostram que, além de carregada em elementos minerais (arsênio, manganês, mercúrio, etc.), a lama está contaminada pelo amido utilizado para precipitar o minério de ferro, sendo as aminas muito corrosivas e tóxicas para a vida por modificar o pH das águas e dos solos. Desta forma a microbiota foi destruída, assim como 511 ha de Mata Atlântica. É preciso, portanto, estabilizar os sedimentos provenientes da barragem (pouco coesos e sensíveis à erosão) e plantar espécies pioneiras tolerantes a toxicidade das aminas para preparar uma recuperação da mata. Assim sendo, não é de estranhar que as tentativas empíricas do consórcio contratado às pressas pela da Samarco (“a revelia do entendimento cientifico” segundo os autores) tenham sido frustradas – por falta de solo adequado e por não terem sido escolhidas espécies vegetais adequadas.

Em seu texto “O desastre de Mariana e suas consequências”, Francisco Rodrigues Barbosa e seus colaboradores observam que o lucro empresarial obtido a partir da mineração em 2 anos foi de U$ 245 bilhões. Um valor bem superior aos menos de U$ 50 milhões (150 milhões de reais) previstos para o Fundo destinado a recuperação da bacia afetada pelos 40 a 60 milhões de m³ de lama derramados nas zonas mais férteis da região. Isto, mesmo levando em conta os U$ 20 bilhões destinados aos socorros emergenciais e às indenizações a serem liberados em 10 anos. Os pesquisadores esclarecem alguns pontos polêmicos a respeito dos resultados de análise realizadas nos meses que se seguiram ao evento. Por exemplo, a contaminação por mercúrio é levemente abaixo do nível aceitável na água, mas muito acima dele na lama. Embora a mineração de ferro não utilize este elemento, o derrame erodiu e transportou os depósitos sedimentares explorados pelos antigos garimpeiros. Verificou-se também que as águas e os sedimentos apresentam toxicidade crônica para o zooplancton. O texto apresenta a seguir uma síntese dos problemas de governança em relação ao meio ambiente. É notório que a legislação protetora do meio ambiental é muito avançada no Brasil, mas que sua aplicação é deficiente. Contribuem para isto a falta de prestígio do Ministério do Meio Ambiente, a indefinição dos papéis das responsabilidades (tanto a Federação quanto os Estados são competentes nos assuntos relacionados às águas), além da insuficiência da fiscalização. A deficiência das autoridades no trato do desastre ocorrido no vale do Rio Doce torna claro ao público a necessidade de se organizarem ações integradas a nível municipal, regional e federal; isto, sem deixar de promover um sistema de gestão descentralizado e de levar em conta as necessidades e os anseios das populações, que deveriam ser preparadas para participar da gestão do patrimônio natural. Os autores mencionam uma experiência neste sentido realizada pela UFMG na bacia do Rio Doce desde o decênio de 1990; esta levou a formação de monitores locais que hoje fiscalizam a qualidade da água. Diante do impacto do evento sobre a fauna aquática se torna claro o papel fundamental a ser desempenhado pelas unidades de preservação regional, a partir das quais se deverá iniciar o repovoamento com espécies nativas. Obviamente, deve-se evitar as espécies invasoras e precisa proceder com cuidado. Não se podem despovoar os reservatórios naturais de fauna em benefício das regiões a serem recuperadas, de forma que estudos de população devem anteceder as iniciativas. Não se deve limitar a remediar; é mais eficiente e econômico prevenir. Para tanto, as decisões de localização de barragens e outras estruturas mineradoras não devem mais ser decididas a partir de considerações essencialmente econômicas, em prejuízo às de segurança. Como frisam os autores, é preciso que as águas parem de ser consideradas como “produto indispensável” explorável à vontade, para serem reconhecidas como “meio ambiente” a ser preservado para a sobrevivência de todos.

A exaustão progressiva das jazidas mais ricas em ferro levou as minerações a utilizar fontes menos concentradas, o que provoca a formação de uma quantidade de rejeitos cada vez maior. Desta forma, as acumulações de refugos estéreis se multiplicam, invadindo os espaços outrora suporte da vida e trazendo perigo para os moradores instalados a jusante. Uma solução a este problema seria o aproveitamento e/ou a fixação dos estéreis em vez da sua acumulação em pilhas instáveis. Evandro de Moraes da Gama propõe a transformação dos refugos através de calcinação rápida que permite desde produzir elementos corretivos de solo, até cimentos de custo menor que aqueles feitos a partir dos calcários e de eficiência ainda maior. Estes produtos (metakflex), misturados às lamas, permitiriam estabilizar pilhas de refugo – dispensando as barragens – ou seriam utilizados na construção civil. De origem francesa a tecnologia está disponível no Brasil onde uma unidade experimental já funciona em Pedro Leopoldo, perto de Belo Horizonte. Desta forma, a pressão exercida sobre o ambiente pelo grande volume de rejeitos seria amenizada e se poderia aproveitar um amplo mercado potencial para uma matéria construtiva barata e de múltiplas utilizações.

- Arcuri e seus colaboradores observam que, ao recobrir construções e monumentos civis e religiosos, a onda lamacenta transformou os locais de vida, as construções e os artefatos em vestígios arqueológicos. Ora, para os sobreviventes, continuam os vínculos emocionais com todos estes elementos. Acredito que de alguma forma, até os objetos mais humildes do cotidiano, ao serem extraídos dos sedimentos, venham recebendo dos seus antigos donos uma carga afetiva antes inexistente, por se tornarem objetos de memória. Seis meses após o desastre, a FIOCRUZ coordenou um encontro, cujas discussões, assim como visitas a um dos distritos afetados, sustentam a comunicação “Territórios e Patrimônio na lama”. O texto mostra o cerceamento dos moradores em relação ao seu patrimônio, pois ficam sem acesso aos locais (particularmente as capelas) em fase de escavação e aos objetos resgatados (especialmente às imagens religiosas). Estão alijados das ações realizadas pelas empresas contratadas pela SAMARCO. O encontro mostrou que o mesmo ocorre com os órgãos fiscalizadores (IPHAN e MP): não foram informados das obras do dique 4, destinado para reforçar estruturas de contenção, mas que alagará novas porções do território. Até o proprietário do terreno sequer foi contatado.

Pensando no futuro, salienta-se que a lembrança da catástrofe poderá ser materializada de várias formas. Um Memorial enveredaria, sobretudo, por um caminho saudosista, ao mostrar as condições anteriores ao evento e as peripécias da tragédia; um Museu, por sua vez, poderia apontar por uma discussão de caráter ideológico, a respeito das relações entre as empresas e as sociedades locais, a difícil coexistência entre a exploração e a preservação. Na palavra dos autores, “não basta resgatar a memória; é necessário criar espaço para que ela se manifeste espontaneamente”. Serão os moradores alijados do processo de musealização, tornando-se espectadores da própria desgraça, contada por terceiros contratados? Serão eles simplesmente instrumentalizados por militantes “ecologistas”, ou terão sua voz ouvida e fixada para ser transmitida aos seus filhos?

Vários comentadores acharam conveniente discutir os termos usados para qualificar o que ocorreu a partir do dia 5 de novembro de 2015. Discurso e artigos usaram os termos “acidente” ou “catástrofe”, e foram criticados por quem achava que estas palavras sugerem uma coisa natural e imprevisível, o que eximiria de suas responsabilidades as empresas e os autores de decisões. Estas pessoas preferiam tragédia ou drama – que focalizaria mais o sofrimento das vitimas. Embora isto me pareça uma discussão vã, ela não deixa de apontar duas formas de percepção. Os Dramas mostram (no teatro ou nas novelas) situações nas quais eventos caóticos e paixões humanas se cruzam, provocando eventos negativos ao extremo. Bem diferente, a Tragédia, de origem grega e religiosa, mostra situações nas quais os humanos estão presos ao seu Destino, determinado desde sempre, e diante do qual são impotentes. Com os recursos atuais da ciência e da técnica,

os planejadores e tomadores de decisão tem como prever a maioria dos riscos; não deveria haver mais Tragédia. No entanto, desde o século XIX as agressões à natureza são de tal monta que se sabe que a humanidade tem que pagar um custo alto. A peça está montada; o motor do Destino é o reino da ganância e do desrespeito à natureza e a sociedade. Vários ensaios foram proféticos antes da execução desta peça. Será que o exemplo de Mariana vai provocar alguma mudança na governança da sociedade, ou prosseguiremos rumo a desastres cada vez mais contundentes? A aprovação de novas normas ofensivas ao meio ambiente poucos dias depois da tragédia de Mariana cria a perspectiva que um Destino sombrio seja mesmo inevitável.

André Prous – Editor dos Arquivos do MHN-JB da UFMG