Ao final do século XVIII toda a economia e política

européias se transformariam radicalmente. É o século das contradições,

movimentado por conflitos religiosos, por insurreições camponesas

e pelo crescimento econômico. É uma sociedade rural, aristocrática

e católica em constante conflito com outra, urbana, burguesa e

protestante. Ao observarmos a arte desse período, entretanto,

nossa primeira impressão é de imobilidade ou de crise. O Rococó

é frívolo segundo os defensores do Neoclássico que, por sua vez,

é idealista e frio segundo os defensores do Modernismo. Uma análise

contemporânea não pode ceder às facilidades de uma visão unilateral.

Chegaríamos a uma concepção ridícula que faz da arte do século

XVIII um hiato, que os livros de história da arte consideram genericamente

apenas como um período de crise. Na verdade o que vemos é um momento

como o que antecede à ebulição, quando o sistema poderia passar

por estático, não fosse o ruído das moléculas se agitando pelo

calor. Ao observar o movimento interno das forças artísticas contraditórias

que se desenvolveram durante o "longo" século XVIII,

encontraremos diversos indícios de que a aparente crise é na verdade

um processo de maturação dos diversos desenvolvimentos da técnica

e expressão artísticas desde, talvez, o século XIII. Estes indícios

são especialmente essenciais para compreender a relação dos artistas

com a paisagem num século que, apesar de ter sido responsável

pelo conceito de "jardim paisagístico", é tão carente

de pinturas de paisagem.

O final do século XVII é marcado por um declínio geral da pintura como arte autônoma devido tanto ao pleno desenvolvimento do Barroco nos países católicos, quanto à hostilidade puritana às visões fantasiosas e emocionais. A máxima teatralidade e a intenção de criar esplendor e movimento do Barroco exigiam que todas as artes contribuíssem para uma unidade, o essencial era o efeito de conjunto e não o detalhe; e grande parte dos pintores italianos e franceses desse período foram forçados a se especializar em decoração de interiores, desviando-se de uma produção artística autônoma. Igreja, reis e até príncipes menores recrutavam artistas para ostentar poderio e criar a aura do direito divino. Exemplo disso é o famoso Palácio de Versalhes, construído entre 1660 e 1680 pelo rei Luís XIV da França, o "Rei Sol". Apesar da dimensão e imponência dos prédios, não foi um projeto muito ousado em termos decorativos. Comparado a edifícios anteriores, sua fachada parece simples; mas seus jardins, que se estendem por quilômetros, garantiram enorme êxito. Criados por André Le Nôtre (1673-1700), sob supervisão direta do próprio Rei, ampliaram definitivamente o projeto arquitetônico para muito além do edifício. Suas avenidas de arbustos aparados, fontes, urnas, estatuária variada e tanques traduzem uma relação na qual o homem tenta moldar completamente a natureza. Um exemplo dela é o guia escrito pelo próprio Luís XIV para visitação dos jardins e que provavelmente foi usado pelos jardineiros para ligar ou desligar fontes e outros atrativos na ordem exata necessária a uma ótima fruição das vistas. A radicalidade dessa nova relação fica óbvia quando comparamos a ordem das florestas de Versalhes com a vegetação orgânica e ameaçadora de Albrecht Altdorfer (1480-1538, alemão): em ambos os casos a caracterização tradicional de paraíso já não satisfazia a imaginação e a curiosidade, mas enquanto Altdorfer representa um mundo selvagem, Le Nôtre cria um jardim secular comparável ao divino. Os edifícios e jardins monumentais semelhantes a Versalhes tornam clara a verdadeira função e finalidade das formas barrocas: o apelo máximo à emoção através do movimento e da variedade. Durante o período em redor de 1700, os artistas tinham trânsito livre para a alegria e para a extravagância, mas não havia muito espaço para as artes individuais. Na Itália, apenas um grupo de artistas conseguiu atuar fora da "orgia decorativa", os pintores e gravadores de panoramas que serviam de souvenirs, principalmente em Veneza. É o caso de Canaletto (Giovanni Antonio Canal, 1697-1768), cuja luz ganha nova qualidade quando verdadeiramente atraído por uma cena, ou de Francesco Guardi (1712-93), que tinha gosto pelos movimentos e evocava idéias com algumas pinceladas vigorosas e efeitos audaciosos. Na França, Jean-Antoine Watteau (1684-1721) foi provavelmente o único comparável aos mestres do início do XVI, sua concepção de uma vida alheia a privações, sua predileção por cores e decorações delicadas cairia no gosto da aristocracia que nesta época já trocava a decoração pesada do Barroco pela relativa leveza do Rococó.

Desde o século XIII, os sentimentos sobre a natureza vêm se modificando. Perspectivas positivas como a de Francesco Petrarca (1304-1374), que gozava "a liberdade e solidão entre as montanhas, florestas e ribeiros", como escreveu a um amigo, não eram compartilhadas pela maioria dos homens medievais:

Só no final do século XVII, o desejo de Petrarca de fruir a paz dos campos, expresso nas pinturas de Simone Martini (1284-1344) sob a forma de microtheos, estava definitivamente livre das noções perturbadoras que impunham "jardins fechados". E essa natureza sem ameaças só poderia ganhar plena representação graças ao completo domínio da atmosfera, da luz suave, das transições de planos, de todos os aspectos técnicos e expressivos da pintura de paisagem que se desenvolveram até Jacob van Ruysdael (1628-82, alemão, atuante na Holanda). Na Inglaterra, em contrapartida, a pintura sofria com a sobriedade. Os interiores das Igrejas eram agora projetados como salas de reunião que convidavam ao recolhimento e à meditação. Os homens ricos, por sua vez, não tinham mais interesse por palácios, mas por country houses, projetadas segundo regras de "bom gosto" que respeitavam leis da arquitetura clássica. O temperamento geral do País opunha-se à fantasia e às emoções irreprimidas e, por isso, havia pouquíssimas encomendas de pinturas, em sua maioria, apenas retratos. Além disso os cavalheiros elegantes, orgulhosos de seu "conhecimento", preferiam mestres italianos reconhecidos aos artistas nacionais. Jardins como os de Versalhes eram considerados absurdos e artificiais. Homens como Willian Kent (1685-1748), que imitou estreitamente a "Villa Retonda" de Andrea Palladio (1508-80) em sua "Chiswick House" (1725), inventaram então os "jardins paisagísticos", jardins criados como pinturas e que, por isso, seduziriam pintores como Claude Lorrain (Claude Gellée, 1602-82, francês). Lorrain, apesar de pintar diretamente da natureza, subordinava toda a percepção e conhecimento das aparências ao sentimento poético total, sendo por isso considerado herdeiro da poesia de Giorgio de Caltefranco Giorgione (1477-1510, italiano). Para parecer "natural", um jardim deveria aparentar-se justamente às paisagens pintadas de forma mais idealista, àquelas que seguiam o preceito "Ut pictura poesis" (Horácio) e que remetiam ao mito da "Idade de Ouro". A própria noção de natureza se transforma: só é verdadeira aquela na qual o homem atua para devolver-lhe a primordialidade perdida. Sir Joshua Reynolds (1723-92) foi o primeiro pintor inglês a satisfazer a sociedade elegante setecentista. Fundador da Royal Academy of Art, acreditava que a verdadeira arte é a dos grandes mestres renascentistas e defendia ser possível ensinar regras de suposto "bom gosto" e procedimento correto desde que houvesse meios e instalações para o estudo das obras-primas italianas. Sua maior luta seria contra a desvalorização do artista (trabalho manual) enfatizando a invenção poética existente, por exemplo, na obra de Nicolas Poussin (1594-1665), severo e cartesiano pintor francês que procurava dar forma lógica à desordem natural através do equilíbrio de elementos horizontais e verticais. Não espanta, portanto, sua rivalidade com Thomas Gainsborough (1727-88), que preferia o estudo do modelo às idealizações e que, por isso, considerava desnecessário o estudo dos italianos. Ambos sentiam-se infelizes com as encomendas de retratos, mas enquanto Reynolds queria pintar cenas históricas, Gainsborough queria distrair-se com as paisagens. A quantidade de contratos para retratos levou o secretário deste último a escrever:

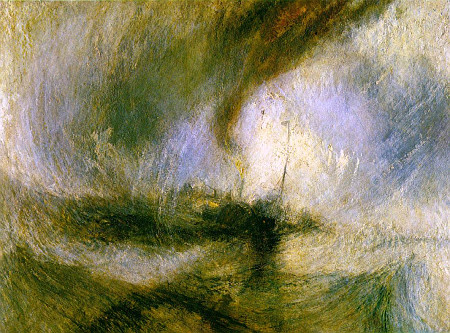

Para satisfação pessoal, entretanto, ele criou diversos esboços de cenas muito adequadas à época do jardineiro-paisagista; não eram panoramas desenhados diretamente, mas "composições" paisagísticas para evocar e refletir uma poesia. Desde então a pintura e a própria paisagem estarão irremediavelmente ligadas à uma interpretação "pinturesca" que se espalhará por toda a Europa no final do século XVIII, acompanhando a apreciação cada vez maior pelo gosto e instituições inglesas. Um bom exemplo dessa influência é Jean-Honoré Fragonard (1732-1806, francês), que conseguia extrair grandeza e encanto de uma paisagem real através de efeitos impressionantes. A EBULIÇÂO Já em meados do século XVIII, o pintor inglês Willian Hogarth (1697-1764) prenunciava a ebulição que se concretizaria após a Revolução Francesa de 1789. Insatisfeito com a preferência de seus conterrâneos pela pintura dos grandes mestres italianos, procurou desenvolver um novo tipo de pintura que atraísse o público puritano, postulando sua utilidade edificante. Durante toda sua vida combateu as regras do "bom-tom" sem obter qualquer êxito, continuando irremediavelmente desmerecido como pintor. A mentalidade geral de seus contemporâneos não admitia novas práticas e o único tipo de discussão possível até o final do século seriam as querelas entre idealistas e naturalistas, como entre Gainsborough e Reynolds, que eram pólos muito próximos: os partidários dos grandes temas poéticos admitiam ser essencial o estudo da natureza e os defensores da imitação concordavam com a superioridade da beleza das obras da antiguidade clássica. Mas na passagem do século a tradição artística começou a ser fortemente abalada, assim como ocorreu com todas as tradições. A noção de "estilo" como único modo de fazer torna-se anacrônica numa época que está demolindo todos os pressupostos. A Era da Razão culminaria com a primazia da consciência individual, que gerava maior exigência e necessidade de diferenciação. Mesmo o gótico, considerado degenerado, ou até o estilo chinês poderiam ser usados para destacar as características excêntricas do dono do edifício. E o aumento da exigência ocasionou completa revisão dos padrões clássicos estabelecidos no século XV; o estudo menos canônico e mais racional da antiguidade grega demonstrou as enormes diferenças entre a arquitetura grega real e as normas estabelecidas, por exemplo, no livro de Palladio —até então utilizado como o guia definitivo para a "boa arquitetura". O mesmo ocorreria na pintura, que já tinha deixado de ser um ofício e se transformado em disciplina acadêmica sob patrocínio régio. A crença, de homens como Reynolds, na impossibilidade de superar os grandes mestres criaria, entretanto, uma contradição: a produção das academias continuaria a ser preterida pelos compradores. A solução encontrada foi a criação dos salões anuais, que acabaram gerando uma mudança radical no mercado artístico, com conseqüências imediatas nos temas, nas dimensões e no estilo em geral. No lugar de agradar ao mecenas, o artista procurará impactar um público comprador. Apesar da opção por temas cada vez mais grandiloqüentes ser geralmente considerada sinal de crise, é, na verdade, já sintoma da posterior abertura do leque de assuntos a figurar nas pinturas. Os temas já muito explorados, bíblicos, mitológicos e da história antiga e medieval, cederam lugar a temas de livre escolha do artista: principalmente heróicos ou da convulsiva história recente, mas também cenas do cotidiano e paisagens banhadas de luz. A "ordem do dia" era buscar temas que despertassem a imaginação e o interesse, e a pintura de paisagem, ainda então um gênero secundário, obviamente se beneficiará disso. Excelentes pintores dispuseram-se a elevar esse gênero à categoria de "grande arte", a maior parte deles na Inglaterra — país onde, é interessante notar, ocorreu nesse mesmo período o florescimento da aquarela, técnica muito cara à paisagem por suas características luminosas e por permitir execução mais direta e que antes era considerada mera tinta de esboço. Entre eles destacam-se John Constable (1776-1837) e William Turner (1775-1851). Assim como os criadores dos "jardins paisagísticos" da primeira metade do século, Turner escolheu como modelo Claude Lorrain; mas, ao contrário de copiar-lhe a simplicidade, a serenidade e a solidez, iria reformular seu mundo fantástico em um mundo de pleno movimento. Em seu "Vapor numa Tempestade de Neve", por exemplo, vemos uma composição turbilhonante da qual só podemos inferir a existência do navio pelo mastro e pela silhueta de seu casco. Sua intenção era evocar a acirrada luta contra o mar bravio, através do contraste entre uma luz ofuscante e a opaca sombra da nuvem tormentosa. Para o observador contemporâneo, Turner está muito mais relacionado aos poemas românticos que à fantasia arcadista; o próprio pintor, entretanto, chegou a exigir que suas obras fossem apresentadas lado a lado com as de Lorrain em uma de suas exposições nacionais. A contrapartida ao academicismo de Turner foi Constable, mas sua oposição aos princípios tradicionais era muito mais radical que a de Gainsborough: ele dizia querer pintar com os próprios olhos e, para isso, não escolhia lugares pinturescos, nem lançava mão de recursos fáceis. Criava arrojados esboços a partir do natural e os desenvolvia no ateliê, já que o público ainda não aceitava registros de impressões; o que só viria a acontecer no pleno século XIX. Em meio à ebulição de fins do "longo século XVIII" os artistas pela primeira vez puderam realmente optar ou por criar paisagens poéticas ou se ater aos fatos da natureza. E por mais que nosso gosto contemporâneo tenda a considerar menor a criação de todo o período que abordamos, uma coisa é clara: o século XVIII é mais que apenas uma transição cronológica para o XIX, é o século no qual a razão cozinhou todos os ingredientes que derrubariam definitivamente os "muros" que cercavam a paisagem. REFERÊNCIAS CLARK, Kenneth. Paisagem na arte. [2ed]. Lisboa: Ulisseia, [1949]. GOMBRICH, E. H. A história da arte. 16ed. Rio de Janeiro: LTC, [1999]. p. 413-497. [Capítulos 20 a 24]. LEITURA COMPLEMENTAR SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. |