Artigo

Londres, São Paulo, Paris, Rio

Carlos Palombini*

Professor da Escola de Música da UFMG

Quando saí do Brasil pela primeira vez, no dia 31 de dezembro de 1986, com destino à Inglaterra, eu deixava tudo para trás. Ditadores, planos cruzados; nada a perder. A Inglaterra do ocaso da era Thatcher era um paraíso, e eu não tinha nada no Brasil, só meus livros. Negros dirigindo automóveis conversíveis, clubes para tudo, dinheiro no caixa eletrônico pela primeira vez na vida e uma caderneta de endereços cheia de amigos. De volta ao Rio Grande do Sul, em 1993, nada parecia ter mudado, a não ser meus pontos de vista. A população cada vez mais pobre. A classe do Milagre também. Sexta-feira. 24h. Arrastão. Óculos e nariz quebrados. Não sabia o que era isso. Costumava pensar: se voltasse para o Brasil, ao menos que fosse para São Paulo; se morasse em São Paulo, ao menos que fosse em Higienópolis. Eis-me ali. Vizinho do presidente pé-na-cozinha e do regatão Venceslau Pietro Petra — palacete no fim da rua Maranhão. Programa de estudos pós-graduados em comunicação e semiótica da PUC-SP. Vanity Fair. Unicamp. Os marginais da pracinha. O Instituto da Farinha, da Cola e do Haxixe. Meu amigo drogado. 3h30. Passat 78. Porta amarrada. Três reais de gasolina. Favela. Crack. Fuga para Recife. Temporada no inferno. Coronelismo introjetado. Sexo a um real. O pior lugar do mundo.

Porto Alegre. Ano 2000. De volta à estaca zero. Concurso para o Instituto Rio Branco. Casa-grande e senzala: a hipersexualidade negra como fantasia branca. A academia propriamente dita. Dois rapazes treinam juntos. Trocam olhares e sorrisos. Dizem coisas incompreensíveis. “Então martela, martela, martela o martelão.” Na Zero Hora, uma crônica hilária contra o sexo explícito na música brasileira. 12h. Sinal fechado. Para um carro. Fermata sobre pancada grave. Tambores afro-latinos em fortíssimo no médio grave. Berro. “Vem tchutchuca linda, senta aqui com seu pretinho, vou te pegar no colo e fazer muito carinho; eu quero um rala quente para te satisfazer, escute o refrão, é do jeitim qu’eu vou fazer, vem.” Um piano house. Eu num clube de Newcastle, 1992. Festa acid house. Crianças de 17 anos apitando e se divertindo muito. Eu com medo. O funk carioca. O negrão tarado. Se divertindo muito. Eu também. Zero Hora com medo. “Atenção, brasileiros”, cuidado com isso! Gilberto Freyre, Diário de Pernambuco, 15 de maio de 1977. O Rio Black.

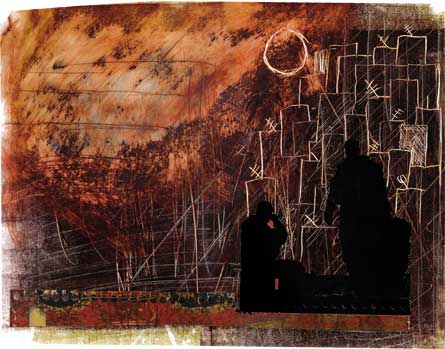

Ana Cecília Amaral Martins

Ana Cecília Amaral Martins

Rio de Janeiro. Domingo, 2 de outubro de 2005. 3h30. O táxi para a dois quarteirões do morro. O fotógrafo francês, duas jovens e eu. À esquerda, Comando Vermelho. À direita, Terceiro Comando. No meio, nós. Terra de ninguém. Carona. Subida. Bifurcação. Um jovem de fuzil. Ruelas cheias de veículos. Desembarcamos. François conhece o caminho. Passa um adolescente de fuzil.

– E aí fiel?

O que dizer? Sumiu. O topo. Uma bodega à esquerda. A quadra abaixo. Fuzis. Show na tenda lateral. MC, microfone, pistola, bandido. Circuito de comunicação. Circulamos. François se informa. Quer conhecer o patrão. Recebe permissão. Vai fotografar o baile. Palanque central. O DJ da Big Mix abre o microfone.

– Tá aqui no baile hoje nosso amigo François que vai fazer umas fotografias. Aí diretoria, não precisa se preocupar que ele não vai fotografar nada de errado. E as meninas que estão no baile sem calcinha, que eu sei que tem menina sem calcinha aí, pode mostrar tudo, que só vai aparecer na Europa.

Paris. 2009. O mundo de cabeça para baixo. “As nações só têm grandes homens a despeito delas próprias” (esplendores e misérias da de Baudelaire). Panteonização. A língua como instrumento de incomunicação. O museu. A Arte. Chet Baker no Quartier Latin. O chique chato. Soirée de música contemporânea na Sociedade de Curiosidades. Prazer da conversação, que a “boa música” vem interromper. “Aquela que não toca no rádio.” Que se escuta em silêncio. A cabeça na mão. Com espacialização em oito canais. Na presença do compositor. Em cadeiras desconfortáveis. Preludiando a parolagem culta. 0h30. Metrô República. Linha 11 para o Châtelet. Dois marginais. Uma garrafa de Fanta, litro-e-meio. Escolho meu assento. A França abre o jogo.

Encapuzado: – O senhor fuma?

Eu: – Não.

Tira uma garrafa de vodka da jaqueta e bebe.

Encapuzado: – O senhor conhece Sarkozy?

Eu: – Sim.

Acende um cigarro.

Encapuzado: – O senhor gosta dele?

Eu: – Nem um pouco.

Bebe.

Encapuzado: – Ele nos enganou.

Eu: – Como assim?

Encapuzado: – Votei nele.

Eu: – Por quê?

Encapuzado: – Ele nos enganou.

Fuma.

Silencioso: – O senhor faz o quê?

Eu: – Sou professor. E o senhor?

Silencioso: – Trabalho em restaurante.

Bebe.

Encapuzado: – Não faço nada. Vendo isto.

Mostra duas peças de haxixe. Acende o isqueiro. Aproxima o toco fumegante de meu nariz.

Encapuzado: – Bom?

Eu: – Sim.

Encapuzado: – O senhor fuma?

Eu: – Não.

Prepara o haxixe.

Silencioso: – De onde o senhor vem?

Eu: – Do Brasil. E o senhor?

Silencioso: – Sou francês.

Prepara o tabaco.

Encapuzado: – Sou italiano.

Bebe.

Encapuzado: – Brasil, terra da máfia. Se eu for para o Brasil, sou morto.

Eu: – O senhor é da máfia?

Encapuzado: – Não.

Súbito.

Encapuzado: – Por que existem tantos transexuais brasileiros?

Eu: – Desculpe?

Encapuzado: – Por que existem tantos transexuais brasileiros?

Eu: – ?

Encapuzado: – Por que existem tantos transexuais brasileiros?

(A Lacraia. Ramona Guity. A Garota X. O MC Y. O DJ Z. O tráfico. A polícia. Os grupos de extermínio.)

Eu: – Não sei.

Vagão vazio no Châtelet. Dentro, Encapuzado e eu. Presos. Os passageiros passam do outro lado do vidro. Forçamos a saída. Nos separamos. Retardo o passo. Volto-me para trás. No meio da plataforma, ele mija. Levanta o braço.

Encapuzado: – Au revoir, mon ami!

Entre Silencioso, Encapuzado e eu, algo deveria ter acontecido. Sexo? Drogas? A vida universitária embrutece o espírito. Eles devem saber onde ouvir a boa música Black francesa. Eu não.

Paris, 2 de maio de 2009

O autor reside temporariamente no Instituto Memórias da Edição Contemporânea, na Abadia de Ardena, na Normandia, onde prepara a publicação de um manuscrito inédito de Pierre Schaeffer, o Ensaio sobre a rádio e o cinema: técnica e estética das artes-relé, escrito em Marselha em 1941-42, durante a ocupação alemã. Nesse texto, que anuncia a música concreta de 1948, Schaeffer apresenta a rádio e o cinema como uma linguagem das coisas – ou coisagem – em contraposição às abstrações da escrita. A crônica “Londres, São Paulo, Paris, Rio” aplica a ideia da coisagem à escrita.

Revista Diversa nº 17

Site produzido pelo Núcleo Web do Centro de Comunicação da UFMG